Aufbruch in die Moderne

Die Olympischen Winterspiele 1964 legten in Innsbruck den Grundstein für einige grundlegende Veränderungen und brachten einen Modernisierungsschub. Anfang der 1960er Jahre war Innsbruck noch vornehmlich bei Sommerfrischlern bekannt und beliebt, während der Tourismus in den Wintermonaten kaum vorhanden war. Die Olympischen Spiele sollten daher auch als Initialzündung dienen, um den (Winter)-Tourismus in und rund um Innsbruck anzukurbeln.

Schon mit dem Zuschlag 1959 war klar: die Olympischen Spiele würden eine deutlich modernere Infrastruktur erfordern, im Wohnbau, Straßenbau und Sportstättenbau.

12 Jahre später – als das Olympische Feuer zum zweiten Mal in Innsbruck brennen sollte – waren zwar viele Sportstätten und eine gute Infrastruktur bereits vorhanden, dennoch musste auch für die Olympischen Spiele 1976 wieder einiges investiert werden, um den Anforderungen der Spiele aber auch den Ansprüchen der modernen Zeit entsprechen zu können.

Die Verantwortlichen von Stadt, Land und Bund haben im Rahmen der Olympischen Winterspiele im Infrastrukturbereich notwendige Maßnahmen umgesetzt und damit erfolgreich eine lebens- und liebenswerte Stadt gestaltet.

Zudem wurde mit den Olympischen Spielen von 1964 und 1976 auch der Grundstein von Innsbruck als moderner Sportstadt in den Alpen gelegt. Jährlich finden in und rund um Innsbruck sportliche Großveranstaltungen statt, die hier auf eine besonders geeignete Infrastruktur und eine sehr sportaffine Bevölkerung treffen.

Entwicklung seit den 1960er Jahren

Olympisches Dorf

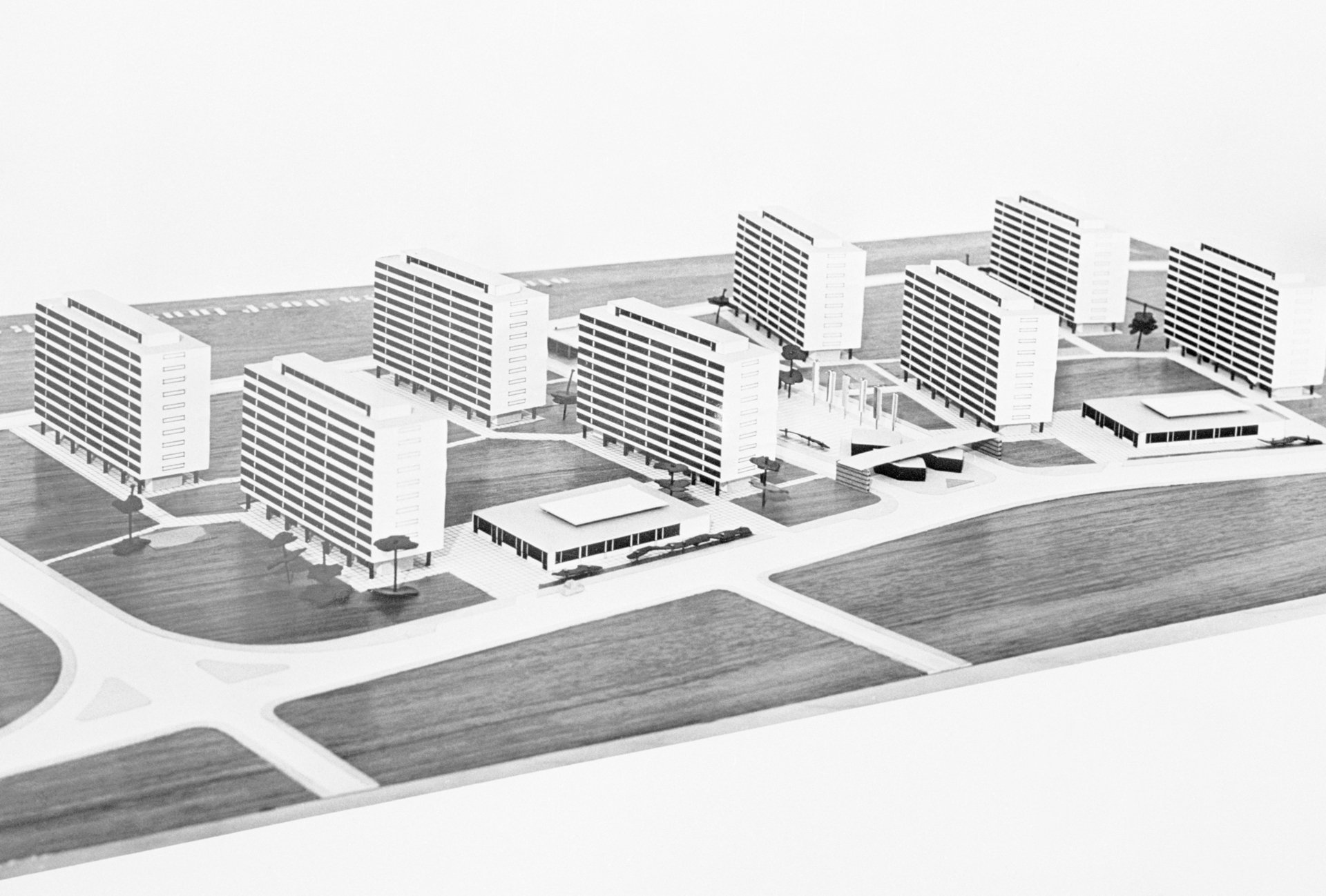

Das 1964 errichtete und 1976 erweiterte Olympische Dorf war von Beginn an viel mehr als nur Schlafstätte für die Athlet:innen aus aller Welt. Mit dem Olympischen Dorf wurde dringend benötigter Wohnraum in Innsbruck geschaffen und die Wohnungsnot in der Landeshauptstadt gelindert.

Weitere 15 Jahre nach dem zweiten Weltkrieg litt Innsbruck immer noch unter den verheerenden Folgen des Krieges. Weniger als die Hälfte der Wohnungen in Innsbruck blieben unbeschädigt und die Wohnungsnot war groß.

Für das „Olympische Dorf“ fand sich im Osten Innsbrucks ein geeignetes Gelände, um sowohl die Wohnungsnot zu reduzieren, als auch eine vorübergehende Herberge für Sportler:innen, Kampfrichter:innen und weitere olympische Mitarbeitende zu schaffen.

Acht Hochhäuser mit insgesamt 689 Wohnungen wurden – gemeinsam von Stadt und Bund finanziert – erstellt. Begonnen wurde mit dem Bau des O-Dorfes 1 am 1. Juli 1961, die Eröffnung erfolgte am 15. Jänner 1964. Im Jahr 1965 zählt das O-Dorf bereits rund 6.000 Einwohner:innen.

Im Mai 1973 erfolgte die Grundsteinlegung des zweiten Olympischen Dorfes, das zunächst für die Olympischen Spiele 1976 als Unterkunft diente. Die erfolgreiche Erweiterung beinhaltete 642 Wohnungen sowie ein Hauptschulgebäude, ein Hallenbad und ein Rezeptionsgebäude.

Ein Modell des zukünftigen Olympischen Dorfs vom Jänner 1963.© 1963/International Olympic Committee (IOC)

Straßenbau

Zu Beginn der 1960er Jahre war Innsbruck ein über die Jahrhunderte gewachsene und im Kern dicht bebaute Stadt. Alle Straßen führten direkt durch das Stadtgebiet, es gab keine Umfahrungsmöglichkeiten und Engstellen sorgten immer wieder für umfangreiche Staus. Die Innsbrucker Straßeninfrastruktur war schlicht nicht mehr zeitgemäß. Es galt daher die Straßen in und um Innsbruck entsprechend anzupassen, auf die Zunahme des Individualverkehrs angemessen zu reagieren sowie die neuen Olympischen Sportstätten im Umland besser erreichbar zu machen.

Deshalb wurden in der Stadt rund 12,8 km Straßen wesentlich um oder neu gebaut, wie etwa der Hohe Weg als Nordumfahrung Innsbrucks. Noch wichtiger war jedoch die Olympiabrücke, die südlich des Bahnhofs den Südring als neue Innsbrucker Umfahrungsstraße schließen konnte und nach 16 Monaten Bauzeit für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Im Umland von Innsbruck wurden rund 25 Kilometer Bundesstraßen errichtet oder umgebaut. Die neu entstandene Bundesstraße 1 führte den Olympia-Verkehr hinter dem Flughafen nach Zirl und von dort nach Seefeld, dem Zentrum der nordischen Bewerbe.

Im Süden Innsbrucks wurde 1963 das erste Teilstück der Brennerautobahn für den Verkehr freigegeben – die Europabrücke galt als deutliches Signal an alle Besucher:innen der Olympischen Winterspiele, dass Innsbruck sich dem Aufbruch in die Moderne verschrieben hatte.

Auf die Olympischen Spiele 1976 hin wurden Straßenbauprojekte teilweise vorgezogen, die bereits in Planung waren. Darunter etwa die Straßenarbeiten im Raum Seefeld, in Axams, im Bereich der Hallerstraße oder die neue Reichenauerbrücke.

Axamer Lizum

In der Axamer Lizum wurde ein Skigebiet für Olympia 1964 erschlossen. Dazu mussten rund 18 Hektar Wald gerodet und erhebliche Erdbewegungen durchgeführt werden, um schließlich Pisten präsentieren zu können, die olympischen Ansprüchen genügten. Für die Winterspiele 1976 wurde die Hoadl-Standseilbahn mit deutlich erweiterter Transportkapazität errichtet.

Patscherkofel

Auch am Innsbrucker Hausberg, dem Patscherkofel musste vor Olympia 1964 investiert werden, um den olympischen Anforderungen zu entsprechen. Eine zweispurige Seilbahnanlage wurde errichtet und in die olympischen Abfahrten investiert.

Nordische Anlagen

In Seefeld baute die Stadt die nordischen Langlauf- und Biathlon-Kampfstätten aus. Die Sprungschanze in Seefeld musste für 1976 saniert werden.

Eisstadion, Bob- und Rodelbahn

Zu den größten Sportstättenbauten für Olympia 1964 gehört das 23 Meter hohe Eisstadion in Innsbruck, das 10.000 Besucher:innen fassen konnte und im November 1963 eröffnet wurde. Für die Olympischen Spiele 1976 entsprach das Eisstadion jedoch nicht mehr den modernen Ansprüchen. Die Eisschnelllaufbahn musste ersetzt, das Sitzplatz-Angebot erweitert, die Beleuchtung und der Zuschauer:innenschutz neu installiert werden. Für 1964 gehörten auch die Bob- und Rodelbahnen in Igls zu den größeren Investitionen. 1976 entsprachen diese bereits nicht mehr den Anforderungen und wurde durch moderne Kunsteisbahnen ersetzt.

Bergisel Sprungschanze

Die mittlerweile legendäre Sprungschanze am Bergisel war zwar bereits seit 1947 im Einsatz, musste für die Olympischen Spiele 1964 allerdings vergrößert werden. So sollte die Arena 60.000 Gästen Platz bieten, was ebenso bauliche Maßnahmen erforderlich machte. Für die Spiele 1976 stand die Schanze wieder unter Modernisierungsdruck. Der Kampfrichterturm wurde erneut aufgebaut und der hölzerne Anlaufturm durch eine Neukonstruktion aus Stahlbeton ersetzt.

Pressezentren

Für die Olympischen Winterspiele 1964 diente das neu errichtete Chemische Institut der Universität als Pressezentrum. Als interimistische Journalistenhotels dienten das erweiterte internationale Studentenheim in der Rechengasse sowie das Technikerhaus in der Fischnalerstraße. Für 1976 wurde der Bau der Pädagogischen Akademie sowie der IVB-Hallen vorgezogen, die schließlich während der Olympischen Spiele als Presse- bzw. Fernsehzentren dienten.

Olympische Infrastrukturkosten

Sportstätten 1964

- Olympia Eisstadion: 75,7 Millionen Schilling (Träger Republik Österreich)

- Sprungschanze Bergisel: 15,25 Millionen Schilling (Träger Republik Österreich)

- Bobbahn Igls: 10,1 Millionen Schilling (Träger Republik Österreich)

- Lifte in der Axamer Lizum: 24,1 Millionen Schilling (Träger Axamer Lizum Aufschließungs-AG; Bund, Stadt, Land)

- Seilbahn Patscherkofel: 22 Millionen Schilling (Träger Stadt Innsbruck/IVB)

Straßen 1964

- Bundesstraßen: 117 Millionen Schilling

- Landesstraßen 26 Millionen Schilling

- Straßen in Innsbruck: 22,45 Millionen Schilling

- Olympiabrücke: 23,2 Millionen Schilling

Sportstätten 1976

- Sanierung Olympia Eisstadion (plus Neubau Schnelllaufbahn): 40 Millionen Schilling (Träger Republik Österreich)

- Sprungschanzen Bergisel und Seefeld: 12,7 Millionen Schilling (Träger Republik Österreich)

- Bob- und Rodelbahn Igls: 110 Millionen Schilling (Träger Republik Österreich)

- Standseilbahn Axamer Lizum: 125 Millionen Schilling (Träger Axamer Lizum Aufschließungs-AG; Bund, Stadt, Land)

Bau 1976

- Pädagogische Akademie: 110 Millionen Schilling

- IVB-Halle 160 Millionen Schilling

- Reichenauer Brücke: 24 Millionen Schilling

- Landessportheim: rund 90 Millionen Schilling

Olympisches Dorf 1

- 190,488 Millionen Schilling

Olympisches Dorf 2

- 394 Millionen Schilling

Das könnte Sie auch interessieren:

Kontakt

Öffnungszeiten

Parteienverkehr:

Montag bis Donnerstag:

8.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr

Freitag:

8.00-12.00 Uhr

Telefonische Auskunft:

Montag bis Donnerstag:

8.00-16.00 Uhr

Freitag:

8.00-12.00 Uhr